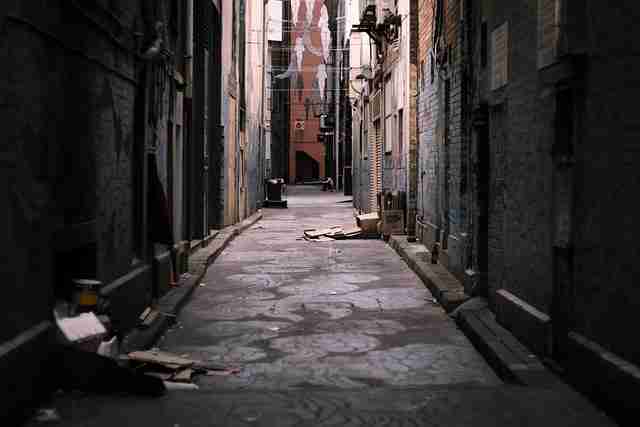

随着互联网的不断发展,信息的传播速度越来越快,也让许多不可控的因素逐渐浮现。暗网作为一个隐秘的网络空间,一直以来都以其神秘和非法的特性吸引着大量的关注。随着全球各地的网络安全部门的加强打击,暗网逐渐面临了前所未有的封锁压力。这其中,暗网禁地入口的封锁节点恢复流程成为了一个备受关注的焦点。

暗网禁地入口,顾名思义,指的就是那些被多国政府及安全部门重点监控并封锁的暗网区域。而这些入口之所以能在封锁后重新恢复,往往是因为一种巧妙的逆向机制。具体来说,这些封锁节点的恢复流程背后有着严密的技术保障,通过快速的替代路径、分布式节点的切换以及加密协议的不断更新,使得暗网用户在某些情况下能够绕过封锁,从而恢复访问。这一现象不仅在暗网用户中间流传,甚至在网络安全领域也成为了一个极具挑战性的话题。

当前,暗网禁地入口的封锁并非简单的封闭操作,它需要跨越多个层次的技术手段。最基础的封锁方式是DNS域名解析的阻断,通过屏蔽特定的域名来实现禁止访问。这种方式虽然简单有效,但却可以被某些技术熟练的用户绕过,比如通过使用VPN、Tor等匿名网络工具,再加上DNS替代方案,可以较容易地恢复访问。

随着镜像站点的不断增多,封锁节点的恢复流程变得愈加复杂。镜像站点,作为暗网中一种典型的复制形式,已经不再是简单的“镜像”概念,而是演变成了一种分布式的、具有高流动性的站点群。这些镜像站点的泛滥,意味着原本被封锁的禁地入口,可能通过数百个甚至数千个新的站点再次出现在用户眼前。更为复杂的是,这些镜像站点往往并不容易被检测和清除,甚至在短时间内无法追踪到其真正的源头。

为什么镜像站点会泛滥成灾?这其中的原因不言而喻:暗网的本质就是去中心化和匿名化。每个用户都可以通过极为简便的操作,创建自己的镜像站点。再加上现代加密技术的普及,用户可以更加轻松地隐藏其站点的真实IP地址和源头,极大增加了执法部门追查的难度。与此镜像站点也成为了暗网生态的一部分,它们不仅能够承载非法交易,还能为特定的社区提供避风港。这个现象本质上推动了暗网的持续扩张,并且让相关的封锁措施变得愈发复杂。

面对这种情况,各大安全研究社区也在不断探索应对策略。社区的策略升级,特别是在针对镜像站点泛滥的解决方案方面,取得了一定的进展。具体来说,社区在多个层面上加强了对于镜像站点的监控和管理,利用人工智能和机器学习算法,通过深度分析大量的网络数据,准确识别镜像站点的行为模式。针对性的信息共享和协同打击,也成为了社区策略的一个重要组成部分。

但即使如此,解决暗网禁地入口封锁节点恢复流程问题的难度依然巨大。这不仅仅是技术层面的挑战,更是全球合作与协调的难题。尽管各国政府和安全机构已多次表示加强打击暗网犯罪的决心,但要想真正切断暗网的根基,依然需要更多的资源投入与国际合作。

在未来,随着技术的发展,特别是区块链技术的广泛应用,暗网的“隐匿性”将变得更加难以捉摸。一方面,区块链能够为暗网提供更加安全的匿名保障,使得任何信息都无法被篡改或追溯;另一方面,区块链的去中心化特性,也让暗网的控制变得更加困难。这也意味着,未来的暗网禁地入口封锁,将面临更多的技术挑战。

从镜像站点的泛滥现象中,我们可以深刻反思当前网络安全领域的局限性。暗网作为一个特殊的网络空间,其存在本身就揭示了现代互联网治理的一些盲点。传统的封锁措施,虽然在一定程度上阻止了非法活动的蔓延,但对于有些技术精湛的用户来说,封锁几乎没有实质性的作用。相反,反而激发了更多的技术创新,促使暗网以更加隐蔽的形式存在。

社区策略的升级,意味着网络安全研究的不断深入和创新。在这一过程中,更多的安全专家和技术团队开始关注暗网背后的生态问题。如何有效打击暗网犯罪,如何提升网络空间的治理能力,如何增强用户的安全意识,这些都是未来安全社区需要解决的关键问题。

值得注意的是,暗网的用户并非仅仅局限于违法犯罪分子,还有很多在现实生活中受到压迫或限制的群体,利用暗网寻求避难或者表达观点。因此,在制定相关政策时,需要平衡打击犯罪与保护合法权益之间的关系。这也要求安全机构在执法过程中更加谨慎,避免对无辜的用户造成过度影响。

除了解决技术性问题,提升公众对暗网危害的认知同样至关重要。如今,许多人对于暗网的理解仍然停留在某些片面的认识上,认为暗网仅仅是用于非法交易和犯罪活动的场所。其实,暗网背后的复杂性远远超出了表面的观察。它既有潜在的危害,也有可能成为某些特定群体表达自己思想和需求的工具。因此,了解暗网的多重面向,对于打击暗网中的非法活动尤为重要。

未来的网络安全战斗,将不仅仅是技术上的对抗,更是全球合作与思想上的碰撞。在面对暗网这一复杂的网络现象时,单靠一国之力或单一技术手段难以取得根本性的突破。只有通过跨国合作、技术创新和社会治理的多方合力,才能真正应对暗网这一顽疾,保护网络空间的健康与安全。

在这一过程中,镜像站点泛滥现象无疑将成为我们未来关注的重点。如何在保证安全的确保信息流通的自由,将是未来互联网治理的核心问题。